DXの推進

クレハグループでは、「DXの推進」をマテリアリティのひとつとして位置づけています。これまでに構築してきたDX基盤をもとに、データとデジタル技術を活用することで企業競争力を高めていきます。2017年度から始まり7年が経過したKureha DX(KDX)を振り返り、2024年4月に本社組織にDXセンターを新設し、体制面から見直しを行いました。組織強化のもと、2024年度よりクレハのDX戦略「KDX2.0」としてリスタートを図ります。

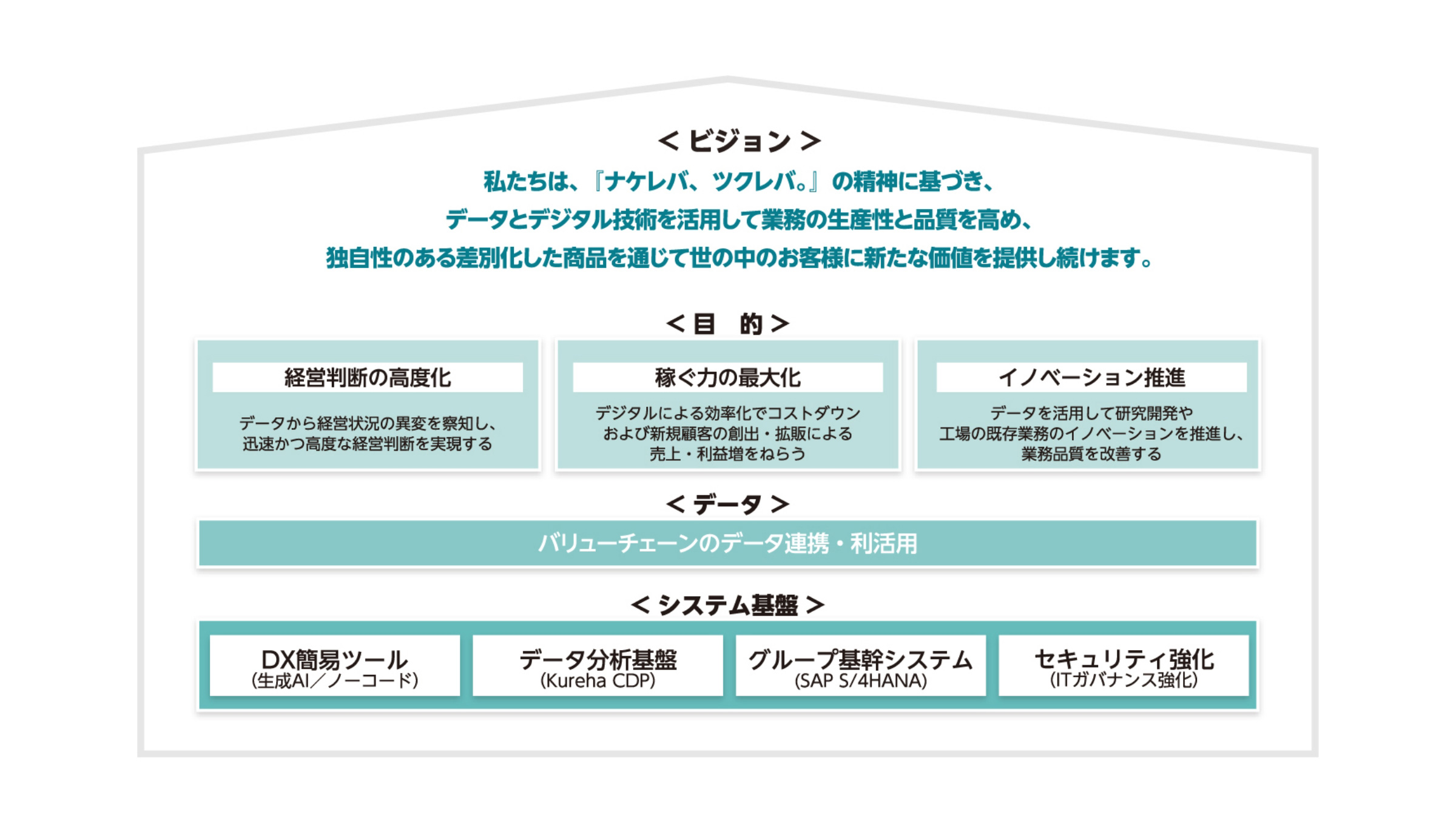

クレハが実践するDXは単なるデジタルを活用した業務の効率化ではなく、データとデジタル技術を活用することで、 「経営判断の高度化」、「稼ぐ力の最大化」、「イノベーション推進」を実現するための取り組みとしています。

経営者メッセージ

DXで「ナケレバ、ツクレバ。」をさらに進化させる

平素より株式会社クレハをご支援いただき、誠にありがとうございます。

当社は創業以来、どこにも無ければ、創ればいい。「ナケレバ、ツクレバ。」を追求し、独自技術を通じて社会に新たな価値を提供してまいりました。特に、ポリマー技術や特殊化学品の分野で培った独自性は、当社の強みとなっております。

しかし、現代の社会は急速に変化しており、環境問題や資源の制約、そしてデジタル化の進展が、私たちの事業活動に新たな挑戦をもたらしています。このような変化に対応し、さらに一歩先を行く企業であり続けるために、当社は「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を経営の重要な柱として位置づけています。

DXは、単なる技術導入ではなく、私たちの事業活動全体を革新し、クレハ「らしさ」をさらに進化させるための取り組みです。当社では、以下の3つの視点を軸にDXを推進しています。

1. 独自技術の進化と効率化

クレハが誇る独自技術をさらに進化させるために、データ活用やAI技術を導入し、生産現場や研究開発プロセスの効率化を図ります。これにより生産現場での業務品質を改善し、また研究開発では迅速に市場ニーズに応える製品を生み出し、競争力を強化します。

2. 顧客価値の創造

デジタル技術を活用して各製品の顧客ニーズを深く理解し、個別化されたソリューションを提供することで、クレハならではの価値をお客様にお届けします。

3. 経営基盤の強化

データとデジタル技術を活用して事業ごとにROICを指標とした資本収益性を評価できるようにします。また主要製品からサプライチェーン全体の透明性を向上し、改善を進めます。これらの活動によって経営基盤をより強靭にしていきます。

DXの推進は、「ナケレバ、ツクレバ。」をさらに進化させるための重要なステップです。これを実現するためには、社員一人ひとりがデジタル技術を活用し、創造的な発想で新たな価値を生み出すことが不可欠です。当社では、社員が挑戦し続ける環境を整備するとともに、社外の協業各所様と連携をしながら、オープンイノベーションを通じてDXを加速させています。

クレハはこれからも、独自技術とデジタル技術を融合させることで、社会課題の解決に貢献し、持続可能な未来を築いてまいります。DXを通じて、クレハ「らしさ」をさらに進化させ、皆様に新たな価値をお届けすることをお約束します。

今後とも、株式会社クレハおよび当社グループへの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ビジョン

クレハ「DXビジョン」

私たちは、『ナケレバ、ツクレバ。』の精神に基づき、データとデジタル技術を活用して業務の生産性と品質を高め、独自性のある差別化した商品を通じて世の中のお客様に新たな価値を提供し続けます。

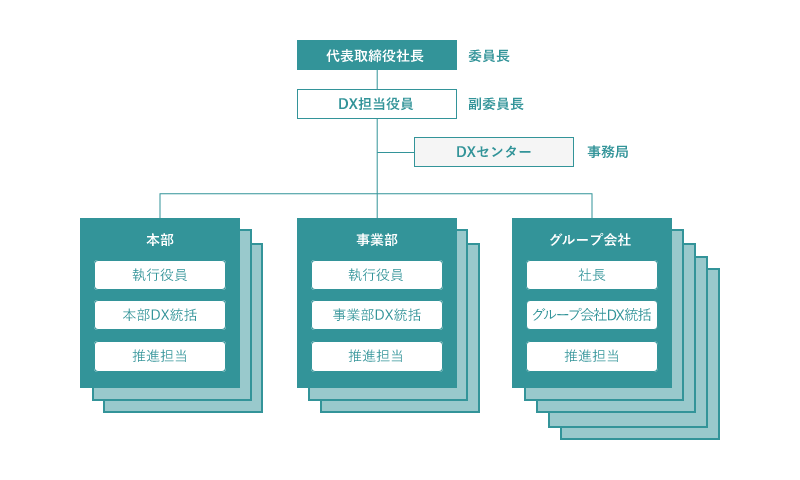

マネジメント体制

2024年4月、本社組織にDXセンターを新設し、従来のプロジェクトによるDX活動をDX推進部として常設組織としました。DXセンターは、情報システム部とDX推進部を配下に置き、DXとIT領域に関する方針を立案し、両部の活動を統括し整合を図っています。また、センター内には必要に応じて、組織横断的にプロジェクトやタスクフォースを設置して全社課題を推進しています。

また、2024年10月、当社グループにおける「DX」を戦略的かつ効率的に実行するため、代表取締役社長を委員長とする「DX実行委員会」を新設しました。重要テーマごとに各本部の本部長、事業部長、グループ会社社長などを委員として選定し、DXの進捗状況や業務変革・改善などの効果を確認します。定期的な開催に加え、突発的な対応が必要な場合には臨時会議も開催し、当社グループ全体のDX対応方針と各テーマの整合性を図ります。

目的

クレハ「DXビジョン」を実現するため、目的として以下を定めました。

- 経営判断の高度化

社内各所に張り巡らせた各種システムから、異常を検知し(データの変化)、変化の予兆をいち早く把握することで、タイムリーな戦略見直しやリソースの再配分など、高度かつ迅速な経営判断を支援する。 - 稼ぐ力の最大化

業務プロセスを抜本的に見直し無駄なオペレーションを削減し、自動化、デジタルによる効率化や少人化を進めコストダウンを図る。また新規顧客の創出・拡販による売上・利益増を実現する。 - イノベーション推進

データやデジタル技術を活用して研究開発や工場などの既存業務のイノベーションを推進する。またこれらを実行することができる人財育成の教育基盤を整備する。

重点テーマと進捗

上記の3つの目的に従い、DX重要テーマとしてコーポレート、インフラ、本部・事業部の観点で下記の7つを設定し、推進しています。

| (1) コーポレートテーマ | |||

|---|---|---|---|

| 重点テーマ | 目的 *1 | 目標 | 2024年度実績 |

| 経営管理システム | 1, 2 | 事業別ROIC/WACCのモニタ リングおよび適切な経営判断 の実施 |

事業別ROICの可視化のため、基幹システム からの財務データ取得および分析用レポー トの開発を完了 |

| サプライチェーン最適化 | 1, 2 | 生産・販売・在庫のモニタリ ングと最適化 異常の発見と対応早期化 SCM改善サイクルの定着 |

フッ素製品事業をモデルにグローバルPSI *2 可視化に必要な要件を決定し、PSIダッシュ ボードの開発を完了 |

| (2) DXインフラテーマ | |||

| 重点テーマ | 目的 *1 | 目標 | 2024年度実績 |

| デジタル人財育成 | 3 | 全社員がデータやデジタルの 高度利用を通じて業務改革・ 改善を行うことができる人財 となることを目指す |

育成対象のデジタル人財類型を再定義(従来 のデータサイエンティストに加え、ビジネ スデザイナー、ITエンジニアを追加) 新たな教育体系を作成(2025年度から再開予 定) |

| DXインフラ基盤整備 | 3 | データドリブン経営を支える データ分析基盤の整備 システムやデータの標準化・ 統合化を進めるITガバナンス の構築 |

グループITガバナンスの基本方針およびポ リシーを策定した。IT案件の開始から終了 にいたる各フェーズでのゲートチェックを ルール化し、2025年度から運用開始する |

| (3) 本部・事業部テーマ | |||

| 重点テーマ | 目的 *1 | 目標 | 2024年度実績 |

| デジタル・マーケティング | 2, 3 | 製品の潜在顧客の発掘、顧客 ニーズの的確な把握、最適な 顧客対応の実施 |

フッ素製品事業における営業支援システム の導入と定着化 ウェブマーケティング実施により当社製品 に対するお問い合わせ数の大幅増加を達成 |

| マテリアルズ・インフォマティクス | 3 | 計算科学による新素材探索の 高確度化・迅速化 |

中期的テーマ:農薬開発を対象として実施 短期的テーマ:高機能製品(PGA、KFなど) を対象として実施 |

| スマート・ファクトリー化 (生産・技術DX) |

2, 3 | 工場設備の自動化による少人 化とコストダウン推進、生産 効率改善と品質向上、作業員 の負荷軽減 |

運転員への作業指示や報告を電子化し、申 し送りなどの作業時間を大幅に削減 製品検査工程へ画像解析技術を導入 |

-

*11:経営判断の高度化、2:稼ぐ力の最大化、3:イノベーション推進

-

*2「生産(Production)」「販売(Sales)」「在庫(Inventory)」

取り組み事例

ERPシステム・業務の統合化

これまで、当社の基幹システム(財務会計・管理会計・販売管理・在庫購買管理・生産管理など)は拠点最適の業務とITとなっていましたが、国内グループ会社、アジア地域の海外グループ会社について、国内と海外で分離していたシステムを、SAP S/4HANA導入を機に統合しました(2024年5月現在)。同時に、シンプルかつ標準化された業務プロセスを整備し、各社に展開しました。これによりデータ標準化が図られ、連結経営情報の収集の効率化および迅速化が進み、グループ横断でのマネジメントの強化につながっています。

BIツールによる業務改善

データに基づく意思決定を支援するため、各部門にBIツールを配布しています。これにより日常的な業務におけるデータの可視化と分析を社内に浸透させています。調達・生産・流通・販売・アフターサービスの各領域で約70本の業務アプリが稼働し、利用者は600名以上に達しました。今や業務における必須のツールとして社内に定着し、業務効率化や業務品質の向上を実現しています。

生産管理、運転管理の強化・効率化推進

いわき事務所には当社の主力製品を製造する化学プラントが数多くあります。今回、統合型操業情報管理システムを導入したことにより、従来、現場のみでの確認となっていたプラント操業データを多くの部門で利活用できるようになりました。このシステムにより、運転状況の解析を通じたトラブル対応や設備調整の迅速化が可能になりました。さらに、運転管理システムも導入し、作業指示や報告について、確実な申し送りが可能となり、導入後約1年間で、のべ約2,500時間の作業時間の削減につながりました。今後はさらに分析を強化し、品質競争力のアップを進めていきます。

マーケティング業務のデジタル化

営業部門における販売促進活動の業務品質の向上と効率化を目指し、ウェブ広告やウェブページ改善・マーケティングオートメーション・SFAの導入などマーケティング全領域でデジタル化を進めています。特定の製品では、ウェブ広告の実施後に問い合わせ件数が10倍に増加するなど、大幅な効果が見られました。また、顧客とのコンタクト情報の報告と確認が定着したことにより、営業部門内でのマネジメント強化や効率化がなされたことで、日々の営業活動を支えています。

生成AIの業務利用推進

当社は、生成AI(ChatGPT)は、社内の広範囲な業務に適用することで大きな改善が見込めるツールであると認識しています。全従業員が利用できる生成AIシステムを導入し、2023年12月より利用を開始しました。導入にあたっては、利用ガイドラインを整備し、社内での周知を行い、活用促進を図っています。現在、約6割の従業員が業務で活用し、市場調査、報告書・議事録作成、翻訳、プログラム作成などの業務改善をもたらしています。